ジブリ作品をより深く感じるために、原作をご紹介します

映画では作品時間の関係でカットされてしまう設定や内容も、

原作ならじっくりと読みこむことができます。

消化不良を起こしている点も、原作を読むことですっきりするかもしれません。

また、映画では語られない「続編」がある作品も存在します。

あなたの知らないジブリの奥深さを見つけてみませんか?

※一部ネタバレ注意です。

ネタバレが嫌な方はお戻りください。

風の谷のナウシカ

実は・・・映画は原作の2巻までの内容!

『アニメージュ』に連載していた宮崎の同名漫画を原作とする。

風の谷のナウシカ (映画) – Wikipedia

原作の単行本全7巻から見ると、序盤に当たる2巻目の途中までが連載された時点での作品であり、映画公開後に連載を再開した漫画とは内容が異なる。

映画では原作の2巻までが映像化され、

映画終了後に原作で続きが発表されました。

王蟲との絆をさらに深めていくナウシカ

なぜ王蟲は大群となって突き進むのか?

その種としての習性には、ある理由が…。

いったい何が腐海を生んだのか?腐海の正体とは?

映画では明かされなかったこの謎も

原作で描かれます。

原作では、「とまらない戦争の結末」 と 「世界の悲しい秘密」 が明かされます。

それを知ってもなお前に進むナウシカの姿に感動です。

ハウルの動く城

原作は、イギリスの作家ダイアナ・ウィン・ジョーンズのファンタジー小説シリーズ

主に同シリーズの第1作『魔法使いハウルと火の悪魔』が映画の内容となっている。

ハウルの動く城 – Wikipedia

(原題;Howl’s Moving Castle 1986)

スタジオジブリの宮崎駿監督の長編映画としては『魔女の宅急便』以来、15年振りとなる他者原作の作品となった

ハウルの動く城 – Wikipedia

前半は同じ内容。後半からが、映画と原作で異なります。

物語前半は比較的原作に準じているが、後半は原作には無かった戦争が付け加えられるなど全く違った展開になっている。

ハウルの動く城 – Wikipedia

映画では、ハウルと王室との確執や、戦争に駆り出されたハウルを助けるソフィー・・・という展開ですが、

小説では、王室は戦争はあんまり関係なく、荒野の魔女との対決がメインです。

原作者のジョーンズはこれを了承し、かつ本作を絶賛した。

そして魔法でソフィーを老婆に変えてしまっています。

映画だとなんで?だれでもよかったの?

という感じですが、原作ではちゃんと理由があります。

インガリー国は魔法の国。国の言い伝えによれば、三人兄弟の長男・長女は、運試しに出れば手ひどく失敗し、三男・三女は成功するという言い伝えがあった。

3人姉妹の長女であるソフィーは「長女は堅実に」という格言通りに帽子店でお針子を、

次女レティーはパン屋で奉公、マーサは母親の知り合いの魔女のもとに修行へ行くことなった。

ところがソフィーには、自分でも気がついていない魔法の力があったのです。

ソフィーは自分の作る帽子に、自覚のないまま「魔法」をかけていました。(帽子の持ち主は玉の輿にのる…など)

一方、荒野の魔女(インガリー国の征服をたくらんでいる)は、自分をふったあげく逃げたハウル(女たらし、熱烈にあぷろーちするが、相手が自分を好きになると興味をなくす、心臓がないので愛がわからない)を探す過程で、その手がかりを持つ魔女を探していました。

魔法を使うソフィーは、その魔女と勘違いさて、老婆に変えられてしまい・・・という展開。

映画では説明がなかった部分も原作で語られています。

映画のラストシーンでソフィーが、カルシファーの長寿とハウルの無事を祈るようなセリフを

独り事のように呟きますが、あれは口に出すことで魔法を使っています。

小説では、ハウルの動く城の続きが読めます

面白かったので、おすすめです。

若き絨毯商人アブダラは、ある日、本物の空飛ぶ絨毯を手に入れ、絨毯に連れて行かれた夜の庭で、謎の姫君と恋に落ちた。だが二人が駆け落ちしようとした矢先、姫は巨大な魔神にさらわれてしまう。アダブラは、魔法使いハウルの妻ソフィーの助けを得て、姫の行方を探そうとするのだが…? 人気作家ジョーンズによる奇想天外、珠玉のファンタジー。

「ハウルの動く城」シリーズ待望の完結編!

ゲド戦記

原作は、アーシュラ・K・ル=グウィンの小説『ゲド戦記』の主に第3巻の「さいはての島へ」

小説『ゲド戦記』を原作とし、宮崎駿の絵物語『シュナの旅』を原案としている

ゲド戦記 (映画) – Wikipedia

(英題:Tales from Earthsea)

「シュナの旅」は他のジブリ作品にも影響しているため、このまとめの最後でご紹介しています。

そのゲドの少年時代の話。

ゲド(ハイタカ)の少年期から青年期の物語。

ゲドは才気溢れる少年だったが、ライバルよりも自分が優れていることを証明しようとして、学院で禁止されていた術を使い、死者の霊と共に「影」をも呼び出してしまう。

ゲドはその影に脅かされ続けるが、師アイハル(オジオン)の助言により自ら影と対峙することを選択する。

ゲド戦記 – Wikipedia

辛い旅の中成長をとげ、影と決着をつける・・・という壮大で大変に奥深い作品。

この2巻の間の話を振り返ってのことです。

カルガド帝国が舞台。アチュアン神殿の巫女テナー(アルハ)が中心の物語。

名前(自己)を奪われ、地下の神殿の闇の中で育てられてきたテナー。

しかしそこに、二つに割られ奪われた「エレス・アクベの腕輪」(銀製)を本来あるべき場所に戻し、世界の均衡を回復しようとする魔法使いゲドが現れる。

少女の自己の回復と魂の解放の物語でもあり、ゲドとテナーの信頼、そして愛情の物語としても読める。

ゲド戦記 – Wikipedia

大賢人となったゲドが登場する。世界の均衡が崩れて魔法使いが次々と力を失う中、エンラッドから急を知らせて来た若き王子レバンネン(アレン)と共にその秩序回復のため、世界の果てまで旅をする。

ゲド戦記 – Wikipedia

いったいなぜ魔法使いが力を失ったのか?ゲドとアレンは、原因を解明する旅に出ます。

死を恐れて死を遠ざけることは、生きるということを否定すること…

死があるからこそ生が輝くのだ・・・

というふかーい(ジブリ向けの)テーマが、そうとは言葉で表現していませんが、

徐々にじわーじわーと伝わってくる素晴らしい作品です。

ここで映画でも登場した少女テルーの登場です。

映画のラストでなんでだか急に竜になって、

映画一番の謎を残したテルー。

ちゃんと竜になる理由があります。

ゲド壮年期の物語である。ゲドは先の旅で全ての力を失い、大賢人の地位を自ら降りて故郷の島へ帰ってきた。そこで子供たちを産み、未亡人となったテナー(ゴハ)は親に焼き殺されかけた所を危うく救われた少女テハヌー(テルー)と生活していた。

ゲドはテナーと生活を始める。ところが元大賢人と元巫女という存在は故郷の一般の魔法使いにとっては目障りでしかなく、3人の「弱き者」たちを容赦なく悪意に満ちた暴力が襲う。

魔法の力を失った後に見えて来るアースシーの世界を覆う価値観とは、一体何なのか。それを作者自らが問いかけている作品とも言える。

ゲド戦記 – Wikipedia

『アースシーの風』以前に発表された中短編5作品と、著者によるアースシー世界についての解説を収録。特に「ドラゴンフライ」は『アースシーの風』と深いかかわりがあり、先に書かれたこちらを読むと理解が早い。

ゲド戦記 – Wikipedia

かつてゲドと共に旅をし、アースシーの王となったレバンネン(アレン)や、ゲドの妻となったテナー、その二人の養女となったテハヌー(テルー)が物語の核となっていく。竜や少数派である異教徒によって、従来の正義であった「真の名」という魔法の原理への批判が行われ、これまで作り上げられてきたアースシーの世界観を一から壊していくような物語構造となっている。女の大賢人の可能性や世界の果てにある理想郷、また死生観への再考、長年敵対していた異教徒との和解も暗示。テハヌーと竜との関わりも明らかにされ、確実に物語の中心はゲドからレバンネン、テハヌーの世代へと移り変わってきている。

ゲド戦記 – Wikipedia

映画のなかで、少女「テルー」が急に竜になって「なんで急に??(´・ω・`)ポカーン」となった方は多いだろう。原作を読めば、どういうことになっていたのかちゃーんと分かります。

原作者アーシュラ・K・ル・グウィン氏が、映画の出来具合に激怒!?

「となりのトトロ」を鑑賞して、宮崎ファンになった原作者は、かねてより宮崎駿から打診のあった「ゲド戦記」の映画化を承諾。

ところが、「宮崎駿が引退し、息子・吾郎氏の第1回監督作品にしたい」との打診があり、やむを得ず契約。そして原作の内容が表現されていない、というか映画むちゃくちゃ・・・ということに憤慨したという。

原作を読んだ身としては、「そりゃ怒るだろう」と思いました(^^;)

紅の豚

原案は、月刊誌『モデルグラフィックス』の連載漫画記事 宮崎駿の雑想ノートの「飛行艇時代」

映画はそれを膨らませたもの。

生家が航空機産業に関係していたため、幼い頃から空を飛ぶことに憧れていた宮崎が、自分の夢として描いた作品である。

紅の豚 – Wikipedia

連載初期はイラストのまわりに文章が書かれたエッセイ形式だったが、段々とページの一部がマンガとして描かれるようになり、第9話の後半からは全ページがマンガとして描かれるようになった。

宮崎駿の雑想ノート – Wikipedia

絵は鉛筆と透明水彩で描かれている。題材は、史上初の装甲艦同士の対決、特設監視艇となったオンボロ漁船、ポルシェ博士が作ったティーガー戦車などである。

雑想の言葉通り、全編にわたって史実とは異なる創作が巧妙に混ぜられている

キャラクターは欧米が舞台の場合、擬人化された動物が使われており、おおむねイギリス人が犬(『名探偵ホームズ』と同デザイン)、アメリカ人がゴリラ、ドイツ人が豚とされている。

宮崎駿の雑想ノート – Wikipedia

豚になったのはそのなごりなのか

風立ちぬ

原作は、宮崎駿が『モデルグラフィックス』誌上にて発表した連載漫画

漫画からのビジュアル面での大きな変更点としては、登場人物の多くが擬人化された動物の姿で描かれていたのを、全てリアルな人間の姿で描かれている点が挙げられる。

風立ちぬ (2013年の映画) – Wikipedia

実在の人物である堀越二郎をモデルに、その半生を描いた作品であるが、堀辰雄の小説『風立ちぬ』からの着想も盛り込まれている。

風立ちぬ (2013年の映画) – Wikipedia

耳をすませば

原作は、柊あおいの少女漫画作品「耳をすませば」

宮崎駿の義父が建てた山小屋には、彼の姪らが昔読んだ少女マンガ雑誌が残されていて、宮崎は毎年夏の休暇中にそれらを読むのが習慣だった。

耳をすませば – Wikipedia

1989年の夏、雑誌がボロボロになったので、宮崎が農協のスーパーで新しいのを買ったところ、2度目に購入した雑誌に原作漫画の連載2回目が掲載されていて、これに興味を持ったのが制作のきっかけとなった

「耳をすませば」が映画化にいたる裏話

『耳をすませば』は設定が少女漫画の割に地味で発表当時は人気が出ず、当初長期連載を想定していたが連載4回目で終了した。

しかし掲載された雑誌を見た宮崎駿が『耳をすませば』を気に入り、1995年に絵コンテ宮崎駿、監督近藤喜文で映画化された。

当時柊はジブリ本社の近くに住んでいたため関係は家族ぐるみとなり、後に『猫の恩返し』の原作である『バロン 猫の男爵』の制作を依頼される。

柊あおい – Wikipedia

いまでは大人気アニメ映画に、そんな過去があったなんて驚きです。

原作者の柊あおいは、以前から宮崎のファンであったが、宮崎が本作品の映画化を希望しているという話を担当からの電話で聞いた際、それが信じられず、思わず「冗談でしょ」と返事をしたという

耳をすませば – Wikipedia

猫の恩返し

キャッチコピーは「猫になっても、いいんじゃないッ?」

宮崎駿のリクエストをうけて柊あおいが描き下ろしたコミック『バロン 猫の男爵』を原作とする。

猫の恩返し – Wikipedia

千と千尋の神隠し

宮崎駿はこの作品の制作に取り掛かる前、柏葉幸子の「霧のむこうのふしぎな町」(1975年)をアニメ化しようと考えていたが叶わなかったことや、その影響を受けていることを劇場用パンフレットで明らかにしている。

千と千尋の神隠し – Wikipedia

ちなみに「霧のむこうの~」は耳をすませばの作中で一瞬登場している。

作中、聖司が読んでいる本にちらっと出てくるそうです。

コクリコ坂から

原作は、日本の少女漫画『コクリコ坂から』

製作発表から何十年も前に、宮崎駿の山小屋に姪や甥が遊びにきていて、少女漫画雑誌が置いてあり、その中に載っていた漫画を気に入った駿が長年映画化を検討していた

コクリコ坂から – Wikipedia

耳をすませばに続き、こちらも少女漫画からの映画化。

作画 高橋千鶴

『なかよし』(講談社)にて1980年1月号から同年8月号まで、全8話が連載された。

単行本は同社より全2巻が刊行された。また、2010年に角川書店より新装版、2011年に同社より文庫版が発売された。

タイトルの「コクリコ」は、フランス語でヒナゲシを意味する。本作の街並みなどの情景は、横浜をイメージして描かれている

コクリコ坂から – Wikipedia

主要登場人物の設定や主題は原作を踏襲しているが、映画では大幅に改編され独自の作品となった

映画版のオリジナル要素として、高校の文化部部室棟「カルチェラタン」が登場。

コクリコ坂から – Wikipedia

俊と水沼は、取り壊しが予定されているカルチェラタンを守るために奔走している。

海はカルチェラタンの良さを生徒達に伝えるための大掃除を提案し、それを通じて俊と接近する・・・というのが映画版のストーリー

この保存運動を軸として、原作から大きく再構成されている。

原作では、物理法則をめぐる風間と水沼の賭け、制服廃止運動をめぐる風間と水沼の対立…。こうした一連の騒動を海は冷ややかに見つめていたが、

制服廃止運動の敗北の責任を風間が一身に負わされるのを見て、いつしか海は風間を擁護する声を上げるようになる。風間もまたひたむきな海にひかれ、2人は交際を始める。

交際するが、父親が一緒なのでは…という設定が同じです。

別れを告げられた海ちゃんは、不良の広瀬真と交際を始めたり、旅支度をはじめたり…という点も映画とは異なります。

宮崎駿が語ったキャラクター作成の逸話で、

風間 俊(かざま しゅん)、水沼 史郎(みずぬま しろう)など、気持ちのいい快活な少年にしたのは、自分自身はそうではなかったので、憧れからという話が印象的でした。

確かにジブリには、見ていて爽やかな気持ちにさせる少年・少女が多いですね。

もののけ姫

宮崎駿がアニメ企画案のイメージボードとして構想した同名の作品があり

(1980年(昭和55年)宮崎駿イメージボード集掲載)、

1993年(平成5年)に同イメージボードを基にした絵本『もののけ姫』が出版されているが、映画と直接の関連性はない。

思い出のマーニー

養親から無気力と言われ、友達もおらず、心を閉ざした少女アンナ。養親から離れ療養のため海辺の町で過ごすことになるが、アンナはそこで「これこそずっと自分が探していたものだ」と直感的に感じる古い屋敷を見つける。その屋敷の娘マーニーと親友になり毎日のように遊ぶことになるが、町の人は誰もマーニーの事を知らないという・・・

思い出のマーニー – Wikipedia

続きは劇場で!

おもいでのマーニーは、イギリスの作家、ジョーン・G・ロビンソンによる児童文学作品。

思い出のマーニー – Wikipedia

初版は1967年にイギリスの出版社コリンズより出版された。

日本では1980年に岩波少年文庫(岩波書店)より刊行された。

借りぐらしのアリエッティ

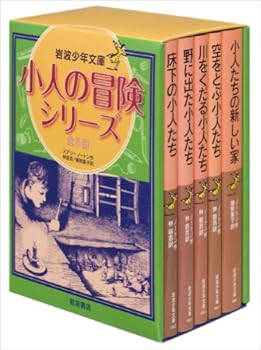

メアリー・ノートンのファンタジー小説『小人の冒険シリーズ』の第一作『床下の小人たち』が原作となっている

借りぐらしのアリエッティ – Wikipedia

床下の小人たち The Borrowers(1952)

野に出た小人たち The Borrowers Afield(1955)

川をくだる小人たち The Borrowers Afloat(1959)

空をとぶ小人たち The Borrowers Aloft(1961)

小人たちの新しい家 The Borrowers Avenged(1982)

崖の上のポニョ

本作はハンス・クリスチャン・アンデルセンの童話『人魚姫』(1836年発表)をモチーフとした作品とされている。

崖の上のポニョ – Wikipedia

原作はあるようなないようなってところなんですね

しかし、『人魚姫』をそのまま原作としては使用しておらず、宮崎は「キリスト教色を払拭」するとしたうえで、舞台を現代の日本に移すなど大きな変更を行っている。

本作は、ストーリーの起承転結が明確になっておらず、ほとんど伏線が存在しない。天変地異が起こっても詳しく理由が説明されることなく、全体的に消化不良気味のまま物語が収束するなど「スピード感と勢い」を重視しており、ファンタジーと現実社会が入り混じったストーリー構成となっている。この点について、宮崎は「ルールが何にも分からなくても分かる映画を作ろうと思った」「順番通り描いてくと、とても収まらないから思い切ってすっ飛ばした」「出会って事件が起きて、小山があって、最後に大山があってハッピーエンドというパターンをずっとやってくと腐ってくる、こういうものは捨てなきゃいけない」と話している

崖の上のポニョ – Wikipedia

ストーリーのとらえづらい作品だと感じていましたが、こういう狙いがあったんですね

凛としたたたずまいのナウシカに

魅入られた方も多いはず。