建造の経緯

ドレッドノートが1906年に進水してからそれ以前の前弩級戦艦は時代遅れとなりました。日本でも初の国産戦艦の薩摩型が竣工前に時代遅れとなり弩級戦艦の建造が急がれました。

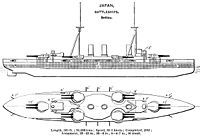

河内型戦艦は河内と摂津の2隻が建造されました。

河内と摂津のカタログスペック上での差異は殆ど無いが、河内の艦首構造が垂直に切り立った直立型であるのに対し、摂津ではより凌波性に優れたクリッパー型に改められている。

Kawachi – World of Warships Wiki*

河内型の武装

同一の主砲を多数搭載し統一指揮を行うのは、弩級戦艦の必須条件であるが、前述の通り河内型の主砲には砲身長が異なる二種類の主砲を搭載しており、ゆえに河内型は弩級戦艦ではなくて準弩級戦艦ではないかという意見がある。少なくとも初速が違う主砲では、統一した射撃管制指揮は不可能になり、弩級戦艦としての要件を全く満たしていない。

河内型戦艦 – Wikipedia

そのため、両砲の初速を揃えるために、砲塔ごとに装填量の違う二種類の薬のうを用意する羽目になった。すなわち、最も威力の高い50口径砲の装薬量約133.5kgで計画初速914m/sとなる物を、45口径砲に合わせて約112kgに減少させて初速810m/sに抑えたのだ(45口径砲の装薬量はこれより若干大きい)。なお、装薬量削減に伴って50口径砲の薬室容積を371.2リットルから240リットルに変更した。

河内型戦艦 – Wikipedia

主砲の初速を合わせたこの処置により、主砲の統一指揮には何ら不都合はなく、弩級戦艦として使用する要件を満たしているとも言える

河内型戦艦 – Wikipedia

艦首と艦尾に一基ずつ搭載されました。

片舷に2基ずつ計4基搭載されました。

河内型のその後

河内型の竣工した同年にはイギリスで初の超弩級戦艦オライオン級が竣工しており河内型もまた完成したときには旧式化していました。

河内型2隻は第一次世界大戦においてドイツ軍に対し艦砲射撃を行いました。ドイツ海軍は太平洋には戦艦などを配置しておらず大規模な海戦は起こりませんでした。

「河内」は1918年7月12日徳山湾で爆発事故により沈没(沈没地点:北緯34°0分・東経131°46分、現在の海図にも沈船の表記がある)。

河内型戦艦 – Wikipedia

事故で沈没した大型艦は河内の他に巡洋戦艦筑波、戦艦三笠、戦艦陸奥などがあります。

1923年10月1日のワシントン海軍軍縮条約により、戦艦「陸奥」を保有する代わりに、摂津は退役させられることとなった。主砲や装甲など戦闘艦としての装備を全廃し、標的艦に改装された。

摂津 (標的艦) – Wikipedia

航空機部隊の練度や艦長の操艦技術向上に繋がり、大戦初期の戦果向上の一助となる。

摂津 (標的艦) – Wikipedia

開戦後も(任務の性格から当然ではあるが)特に日本周辺から離れることはなく呉を母港として過ごしたが、1945年7月24日アメリカ軍機による呉軍港空襲を受け大破着底、そのまま終戦を迎える。1945年11月20日除籍。

摂津 (標的艦) – Wikipedia

河内型は戦艦として華々しい活躍はできせんでしたが2番艦の摂津は標的艦として日本海軍に大きく貢献したと言えます。