20世紀初頭の電子楽器の黎明期から、アナログ・シンセサイザーが登場するまでに発明・開発された電子楽器です。※これが全てではありません。

テルハーモニウム(Telharmonium)

テルミン(Theremin)

1920年頃、ロシアのレフ・テルミンが発明。

一人で持ち運べる大きさと、“楽器に触れない“という特殊な演奏方法(本体から突き出た2本のアンテナに向かって手を動かし、アンテナと手の距離で初期の電子楽器として有名。音程・音量をコントロールする)で、初期の電子楽器としては最も有名だろう。

もともとは「エーテルフォン」という名前であった。これは当時、空気の中には“エーテル”という謎の物質があると考えられていたため、そのエーテルを掻き回しているような演奏中の姿からとられた。

一人で持ち運べる大きさと、“楽器に触れない“という特殊な演奏方法(本体から突き出た2本のアンテナに向かって手を動かし、アンテナと手の距離で初期の電子楽器として有名。音程・音量をコントロールする)で、初期の電子楽器としては最も有名だろう。

もともとは「エーテルフォン」という名前であった。これは当時、空気の中には“エーテル”という謎の物質があると考えられていたため、そのエーテルを掻き回しているような演奏中の姿からとられた。

有名な“テルミン奏者”

クララ・ロックモア

サミュエル・ホフマン

オンド・マルトノ(Ondes Martenot)

1928年にフランスのモーリス・マルトノが発明。

鍵盤とリボンによる2つの奏法、特にリボンを用いた鍵盤に制限されない自由な音高の演奏、トゥッシュと呼ばれる特殊なスイッチによる音の強弱における様々な表現、多彩な音色合成、複数の特殊なスピーカーによる音響効果によって、様々な音を表現することが可能。

鍵盤楽器で初めて、ポルタネントやグリッサンドが可能になった。

鍵盤とリボンによる2つの奏法、特にリボンを用いた鍵盤に制限されない自由な音高の演奏、トゥッシュと呼ばれる特殊なスイッチによる音の強弱における様々な表現、多彩な音色合成、複数の特殊なスピーカーによる音響効果によって、様々な音を表現することが可能。

鍵盤楽器で初めて、ポルタネントやグリッサンドが可能になった。

“オンド・マルトノ”使用例

メシアン「トゥーランガリラ交響曲」

オネゲル「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

アンドレ・ジョリヴェ「オンデ・マルトノ協奏曲」

諸井誠「ピタゴラスの星」

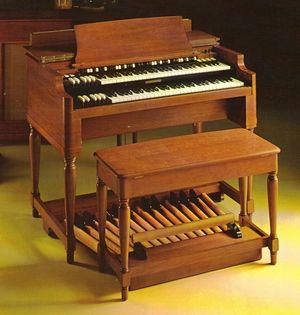

ハモンド・オルガン(Hammond Organ)

1930年頃、アメリカのローレンス・ハモンドによって発明された。トーンホイール(波の刻まれた金属製の円盤)を回転させ、近接して設置されたマグネティック・ピックアップにより磁界変化の波を音源として出力し、生成された正弦波を基音または倍音として、パイプオルガンと同様にミックスして音を作り出す。

当初は安価にパイプオルガンの音を得る為に開発され、中小の教会でパイプオルガンの代わりに使われていたが、次第にジャズやロックといった音楽でも数多く使用され、ポピュラーな楽器になっていった。

当初は安価にパイプオルガンの音を得る為に開発され、中小の教会でパイプオルガンの代わりに使われていたが、次第にジャズやロックといった音楽でも数多く使用され、ポピュラーな楽器になっていった。

代表的な“ハモンド・オルガン奏者”

ジミー・スミス

ジョン・ロード(Deep Purple)

トラウトニウム(Trautonium)

1930年にドイツのフリードリヒ・トラウトヴァインが発明。

鍵盤の代わりにニクロム線を指で押さえる、リボンコントローラ・タイプの電子楽器。演奏者の好みに応じて、無制限の可変ピッチ、または一定量ずつ増加するピッチが可能。

アルフレッド・ヒッチコックの映画『鳥』の中で聞こえる鳥の鳴き声や羽ばたきはすべて、“トラウトニウム”の開発・発展に関わり、演奏者でもあったオスカー・サラにより“トラウトニウム”で生成された。

写真中央はアルフレッド・ヒッチコック。

鍵盤の代わりにニクロム線を指で押さえる、リボンコントローラ・タイプの電子楽器。演奏者の好みに応じて、無制限の可変ピッチ、または一定量ずつ増加するピッチが可能。

アルフレッド・ヒッチコックの映画『鳥』の中で聞こえる鳥の鳴き声や羽ばたきはすべて、“トラウトニウム”の開発・発展に関わり、演奏者でもあったオスカー・サラにより“トラウトニウム”で生成された。

写真中央はアルフレッド・ヒッチコック。

“トラウトニウム”使用例

オスカー・サラ「electronics」

パウル・ヒンデミット「トラウトニウムと弦楽のための協奏曲」

オンディオライン(Ondioline)

1941年に製作された電子楽器。

フランスの音楽家、ジャン=ジャック・ペリーは『The Ondioline』というアルバムを出している。彼はその後アメリカに渡り、ガーション・キングスレイと“ペリー&キングスレイ”として活躍。ディズニーランドの「エレクトリカル・パレード」に使用された楽曲「Baroque Hoedown」は、もともとは彼らの作品である(音はオンディオラインではなくムーグ・シンセサイザー)。

フランスの音楽家、ジャン=ジャック・ペリーは『The Ondioline』というアルバムを出している。彼はその後アメリカに渡り、ガーション・キングスレイと“ペリー&キングスレイ”として活躍。ディズニーランドの「エレクトリカル・パレード」に使用された楽曲「Baroque Hoedown」は、もともとは彼らの作品である(音はオンディオラインではなくムーグ・シンセサイザー)。

クラヴィオリン(Clavioline)

The Story Of The Clavioline

1947年にフランスで発明されたという電子鍵盤楽器。

松ヤニを塗ったローラーを回転させ、バイオリン弦を摩擦して発生する音をマイクで拾い、電気的に増幅させている。

松ヤニを塗ったローラーを回転させ、バイオリン弦を摩擦して発生する音をマイクで拾い、電気的に増幅させている。

“クラヴィオリン”使用例

黛敏郎『赤線地帯』映画音楽

デル・シャノン「Runaway」

トルネードス「Telstar」

サン・ラ「The Magic City」

ビートルズ「Baby You’re a Rich Man」

メロコード (Melochord)

1949年にドイツのハラルト・ボーデが開発。

ハラルト・ボーデは1959-60年、モジュラー・シンセサイザーとサウンド・プロセッサーを開発し、そのコンセプトをASE(Audio Engineering Society)論文で発表した。また1961年には、トランジスター技術を使ったコンパクトで自己充足的なモジュラー・シンセサイザーを AES論文で提案し、そのアイデアはロバート・モーグやドナルド・ブックラなどの技術者により実現された。

ハラルト・ボーデは1959-60年、モジュラー・シンセサイザーとサウンド・プロセッサーを開発し、そのコンセプトをASE(Audio Engineering Society)論文で発表した。また1961年には、トランジスター技術を使ったコンパクトで自己充足的なモジュラー・シンセサイザーを AES論文で提案し、そのアイデアはロバート・モーグやドナルド・ブックラなどの技術者により実現された。

メロトロン(Mellotron)

1960年頃、アメリカのハリー・チェンバリンが製作した「チェンバリン・リズメイト」を元に、イギリスのストリートリー・エレクトロニクス社が改良して商品化した。

鍵盤を押すと、その鍵盤に繋がったテープが約7秒間再生される。鍵盤に対応した音程でそれぞれ録音された、ある音声(音色)を揃えておけば、音階を持った楽器として使用できる。

鍵盤を押すと、その鍵盤に繋がったテープが約7秒間再生される。鍵盤に対応した音程でそれぞれ録音された、ある音声(音色)を揃えておけば、音階を持った楽器として使用できる。

“メロトロン”使用例

ビートルズ「Strawberry Fields Forever」

ムーディー・ブルース「Nights in White Satin」

キング・クリムゾン『クリムゾン・キングの宮殿』

エレクトロニウム(Electronium)

1960年頃、アメリカのレイモンド・スコットが製作。キーボードを持たずランダムな音程、リズム、音色のシークエンスによって作曲をする自動作曲装置。

“エレクトロニウム”は彼の死後、埃をかぶったままだったが、Devoのマーク・マザーズボー(写真の人物)が買い取った。

作曲家でありながら数々の電子楽器を開発したレイモンド・スコットの経歴がすごいので、下にリンクを貼らせていただきます。

“エレクトロニウム”は彼の死後、埃をかぶったままだったが、Devoのマーク・マザーズボー(写真の人物)が買い取った。

作曲家でありながら数々の電子楽器を開発したレイモンド・スコットの経歴がすごいので、下にリンクを貼らせていただきます。

レイモンド・スコットの年表を日本語に訳して書いてくれています。

“エレクトロニウム”の音が聴ける作品

「Soothing sounds for baby(赤ちゃんの気分を和らげる音楽)」というシリーズの3枚のCDで聴くことができる。3枚はそれぞれ「1〜6ヶ月児用」「6ヶ月〜1歳児用」「12〜18ヶ月児用」となっている。

もちろん大人も聴ける素晴らしい“音楽”だ。

もちろん大人も聴ける素晴らしい“音楽”だ。

サイドマン(Sideman)

無声映画時代の劇場専用のオルガン“Mighty Wurlitzer ”や“ジューク・ボックス”、“エレクトリック・ピアノ”で知られるアメリカのウーリッツァー(Wurlitzer)社が1959年に開発。

リズム・マシンのルーツ的楽器として知られている。

リズム・マシンのルーツ的楽器として知られている。

モーグ・シンセサイザー(Moog Synthesizer)

1964年にアメリカの電子工学博士であるロバート・モーグが開発したアナログ・シンセサイザー。

基本的には、基本波形を作る発振器(オシレーター)、波形を加工する回路(フィルター)、音量を制御する回路(アンプ)の3つの機能によって音作りをする。各部の間をパッチと呼ばれるケーブルでつないで回路を作ることで、それぞれの制御を経て音が出力される。

1968年に発売された“モーグⅢ”が最初の市販品。

1970年にコンパクトでパフォーマンス性能を重視した“ミニモーグ”を開発。

今なお多くのアーティストに愛されている。

基本的には、基本波形を作る発振器(オシレーター)、波形を加工する回路(フィルター)、音量を制御する回路(アンプ)の3つの機能によって音作りをする。各部の間をパッチと呼ばれるケーブルでつないで回路を作ることで、それぞれの制御を経て音が出力される。

1968年に発売された“モーグⅢ”が最初の市販品。

1970年にコンパクトでパフォーマンス性能を重視した“ミニモーグ”を開発。

今なお多くのアーティストに愛されている。

ブックラ・シンセサイザー(Buchla Synthesizer)

ドナルド・ブックラが開発し、モーグ・シンセサイザーとほぼ時を同じくして発表されたアナログ・シンセサイザー。

当初から実験音楽のためにシンセサイザーの開発を行っていたため、より楽器的なアプローチから製作してきたモーグとは対照的に、ブックラには白黒の鍵盤が無かった。そのため商業的にはあまり成功しなかった。

当初から実験音楽のためにシンセサイザーの開発を行っていたため、より楽器的なアプローチから製作してきたモーグとは対照的に、ブックラには白黒の鍵盤が無かった。そのため商業的にはあまり成功しなかった。

アープ(ARP instruments、電子楽器メーカー)

1969年にアラン・ロバート・パールマンが設立。

1970年に“ARP 2500”(大型のモジュラー・シンセサイザー)を製作。

1972年にアープの代表機種のひとつである小型のシンセサイザー“ARP Odyssey”(オデッセイ)を製作。

アメリカの電子楽器メーカーアープは1970年代を通じシンセ市場で約40%のシェアを維持し、事実上モーグのライバル会社となった。

1970年に“ARP 2500”(大型のモジュラー・シンセサイザー)を製作。

1972年にアープの代表機種のひとつである小型のシンセサイザー“ARP Odyssey”(オデッセイ)を製作。

アメリカの電子楽器メーカーアープは1970年代を通じシンセ市場で約40%のシェアを維持し、事実上モーグのライバル会社となった。

https://matome.naver.jp/odai/2136039438021338201

2013年03月31日

重さ200t、全長18メートル。蒸気によって145個の発電機を動かし、生成した正弦波を重ねる(倍音加算)ことができた。当時はアンプ(増幅器)が無かったため電話回線を利用し、受話器から音を聴いた。